La guerra de Vietnam fue una de las primeras en recibir

extensa cobertura televisiva. A diferencia de la guerra del Golfo Pérsico en

1991, la cobertura mediática de la guerra de Vietnam perjudicó al ejército

norteamericano. Pues, los medios mostraron la crudeza de la acción militar (a

diferencia de la cobertura de CNN en la guerra del Golfo Pérsico, la cual fue

más afín a un videojuego), y eso terminó por despojar de popularidad a la

guerra entre el propio público norteamericano.

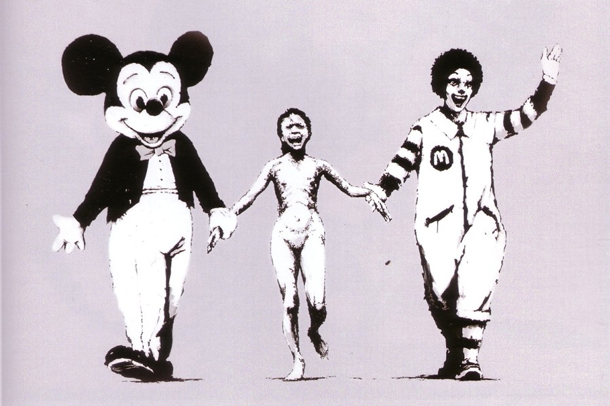

Una de

las imágenes más escalofriantes de esta cobertura mediática fue una fotografía

tomada por Nick Ut: en la imagen, aparece una niña vietnamita gritando

desesperadamente, tras un bombardeo con napalm, un terrible combustible que se

empleó para deforestar las selvas vietnamitas en las cuales se escondían los

guerrilleros vietcong.

La imagen es evocadora de la

bestialidad de aquella aventura norteamericana. Los líderes de Vietnam del

Norte y Vietnam del Sur habían llegado al acuerdo de que unirían a la nación

con elecciones, pero el gobierno de Ngo Dinh Diem en Vietnam del Sur se retiró

unilateralmente de la contienda electoral (probablemente tenían previsto que

perderían las elecciones), y eso condujo a una escalada violenta que condujo a

la guerra. Desde el principio, la participación de Vietnam del Sur en esa

guerra fue injusta. Y, por extensión, igualmente fue injusta la inserción de

EE.UU., al apoyar al bando que había violado los términos del acuerdo. No sólo

eso, sino que también, EE.UU. empleó tácticas claramente prohibidas por el

derecho internacional (muchas veces atacó deliberadamente a civiles, y causó un

terrible daño ecológico en las selvas).

Hay

suficientes motivos, entonces, para reprochar la intervención militar

norteamericana en aquella guerra. Ahora bien, más recientemente, algunos

propagandistas de izquierda han tomado la foto original de Ut, y la han

manipulado, de forma tal que, a la niña que desesperadamente sufre el

bombardeo, la acompañan Mickey Mouse y Ronald McDonalds. El mensaje evocado por

esta nueva imagen es muy sencillo: el capitalismo es el responsable de las

guerras imperiales norteamericanas, y tanto Disney como McDonalds son compañías

que fomentan el militarismo. El argumento es repetido hasta la saciedad: las

corporaciones capitalistas hacen lobby a los gobiernos para que invadan otros

países, éstos imponen su dominio y así abren mercados para que puedan inundar

al Tercer Mundo con sus productos, y los países dominados se empobrecen, pues

consumen las importaciones, pero no tienen capacidad de exportar. A la larga,

este empobrecimiento genera movimientos de resistencia armada, y esto prolonga

el ciclo violento.

Esta

explicación es plausible, pero deseo retarla. En el siglo XIX, el economista

Frederic Bastiat célebremente advirtió que “si las mercancías no cruzan las

fronteras, entonces los ejércitos sí lo harán”. Con esto, Bastiat proclamaba

que el capitalismo y el comercio internacional, lejos de propiciar guerras, las previene.

No es

difícil comprender por qué. Hoy se repite el cliché de que la guerra es un gran

negocio. Ciertamente, para quienes encabezan el complejo militar industrial

(sobre el cual audazmente advirtió Eisenhower), hay ganancias. Pero, el número

de personas que se benefician económicamente de la guerra son pocas. Me parece

que Keynes se equivocaba cuando postulaba que una guerra puede beneficiar una

economía. La guerra genera enormes pérdidas económicas. La guerra puede ser un

negocio para algunos, pero la paz es un negocio mucho más cuantioso para muchos

más.

Un país

que se dedique a producir y comerciar tratará de propiciar la paz y evitará

confrontaciones armadas. La guerra no le resultará beneficiosa, pues con su

campaña militar, estará perjudicando a sus potenciales clientes y socios

comerciales, y los despojará de capacidad para consumir sus propios productos.

Mickey y Ronald McDonald quieren a los vietnamitas vivos para que consuman hamburguesas y dibujos animados (y ofrezcan

fuerza laboral para producir esas mercancías). Una niña que huye desesperada de

un bombardeo no es una potencial consumidora de esos productos.

Un siglo

antes que Bastiat, Adam Smith también había comprendido la situación. El

imperio británico debatía qué hacer con los rebeldes norteamericanos. Smith era

categórico en su posición: conviene mucho más dejar que los rebeldes se

independicen. Mantener un ejército para enfrentar la rebelión es demasiado

costoso. Le conviene mucho más a la Gran

Bretaña tener a los norteamericanos como socios comerciales

que como súbitos coloniales. Gran Bretaña aumentaría su riqueza comerciando, en

vez de extrayéndola forzosamente de sus colonias. El empleo de la fuerza sólo

extrae pequeñas cifras de ganancia; el comercio, en cambio, genera ganancias

mucho más sustanciosas. El comercio motiva a la producción mucho más que la

imposición de la fuerza por vía militar.

Bajo

este enfoque, las compañías que buscan producir y comerciar mercancías son

promotoras de la paz mundial. Mickey no estaría junto a la niña bombardeada,

sino que haría el signo de la paz. Un mínimo de sentido común aplica acá: ¿por

qué desearía matar a la persona que me vende los productos que necesito, y me

compra las mercancías que produzco? El interés comercial hace que, aun si la

otra persona tiene un aspecto físico, religión o ideología que no me gusta,

busque la manera de mantener la paz con ella. Hugo Chávez y Álvaro Uribe nunca

se fueron a la guerra, en buena medida porque el flujo comercial entre

Venezuela y Colombia lo impidió.

Recientemente,

varios economistas (siguiendo al periodista Thomas L. Friedman) han incluso

manejado la hipótesis de que, hasta ahora, dos países que incluyan restaurantes

McDonalds no han tenido guerras entre sí. Obviamente el ejemplo es

caricaturesco, pero la metáfora es poderosa: McDonalds, símbolo del capitalismo

por excelencia, garantiza la paz entre las naciones. No se trata de una fórmula

mágica de la hamburguesa; se trata, más bien, del poder del mercado: al haber

interdependencia entre socios comerciales, nadie desea ir a una guerra.

Pero,

entonces, ¿a quién beneficia la guerra? ¿Quién tiene interés en ella? Bajo esta

línea de argumentación, las guerras no benefician a los empresarios

capitalistas, sino a los gobiernos que pretenden aumentar su poder. Bajo la

excusa de emergencias bélicas nacionales, los gobiernos típicamente restringen

libertades de todo tipo. Los romanos conocían esto muy bien, con su máxima, “silent leges inter arma”, en medio de

las armas, las leyes hacen silencio. Y, los gobiernos que pretenden restringir

las libertades para comerciar con medidas proteccionistas y reguladoras, no sólo

despojan de un potente antídoto contra las guerras (el comercio y el

capitalismo), sino que también, contribuyen directamente al fomento de las

guerras. Pues, en la medida en que los gobiernos regulan la economía, crecen en

poder, y al crecer en poder, buscan nuevas formas de restringir aún más

libertades y controlar a las poblaciones. La guerra entonces se convierte en

una excusa perfecta para extender el control. Friederich von Hayek argumentó

muy elocuentemente que un gobierno que empieza restringiendo libertades económicas

pronto deseará restringir libertades civiles, y la guerra es una forma muy

conveniente de lograr ese objetivo.

Todo

esto, por supuesto, son modelos teóricos, y es menester estudiarlos más a fondo.

Yo aún no estoy plenamente convencido de uno u otro. Pero, es sano discutir

estas ideas liberales. Pues, hoy se ha convertido en cliché la idea de que el

capitalismo es responsable de las guerras. Deberíamos más bien considerar la

posibilidad de que el capitalismo liberal es antídoto a la guerra, y que es el

crecimiento excesivo del papel regulador del Estado lo que conduce a la guerra.