Como

es sabido, la gaita zuliana era originalmente un género de música protesta. Sus

líricas reclamaban las condiciones precarias del Estado Zulia, y el reparto tan

injusto de la riqueza petrolera desde Caracas. Desde 1958, todos los

presidentes de la IV República

fueron objeto de burla y críticas en las composiciones gaiteras. Hugo Chávez

modificó eso. Con su concentración de poder, logró imponer la autocensura entre

los gaiteros, y hoy la gaita protesta sencillamente no existe.

Como

es sabido, la gaita zuliana era originalmente un género de música protesta. Sus

líricas reclamaban las condiciones precarias del Estado Zulia, y el reparto tan

injusto de la riqueza petrolera desde Caracas. Desde 1958, todos los

presidentes de la IV República

fueron objeto de burla y críticas en las composiciones gaiteras. Hugo Chávez

modificó eso. Con su concentración de poder, logró imponer la autocensura entre

los gaiteros, y hoy la gaita protesta sencillamente no existe.

Pero, ahora, se ha dado un paso aún

más lejos. Ya la gaita no sólo ha dejado de servir como medio de confrontación

frente a las tendencias opresivas de los gobiernos, sino que se ha convertido

en su cómplice. La gobernación del Estado Zulia cayó recientemente en manos del

Partido Socialista Unido de Venezuela. Una de sus primeras medidas ha sido exigir

a las emisoras de radios colocar gaitas en su programación, como medio de

protección de la cultura local zuliana.

En varias ocasiones, me he opuesto a

medidas como ésta. En primer lugar, es sencillamente violatoria de la más

libertad individual en los gustos musicales. El Estado pretende imponer a la gente

aquello que debe escucharse. Si las emisoras de radio colocan música de otra

región, ha de ser porque hay tal demanda en el mercado. El Estado interfiere,

obligando a las emisoras de radio colocar música que, sencillamente, la mayoría

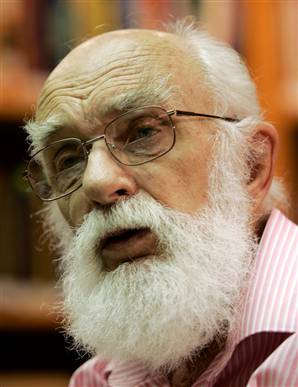

no quiere escuchar. Ocurrirá con la música algo parecido al fenómeno que Ludwig

Von Mises preveía en el socialismo: puesto que al eliminar los mercados, los

gobiernos no tienen manera de saber cuáles son las demandas reales de la gente,

se terminarán produciendo rubros que no serán consumidos por nadie.

En segundo lugar, estas medidas de

proteccionismo musical enaltecen aquello que los románticos llamaron Volksgeist, el espíritu del pueblo. Y,

en ese sentido, incentivan una mentalidad provinciana y nacionalista que

obstaculiza el pleno desarrollo de una cultura cosmopolita. Se asume que la

cultura zuliana es ‘pura’ y que debe estar libre de influencias extranjeras,

sin caer en cuenta que jamás ha habido culturas puras, y que, precisamente, la misma

cultura zuliana surgió como amalgama de elementos extranjeros. La exaltación del

Volksgeist termina por encerrar en

una camisa de fuerza nacionalista a los ciudadanos: presume que, para ser

zuliano, es obligación comer patacón y escuchar gaita. Quien no lo haga, es un

traidor.

Pero, ahora, encuentro un tercer

motivo para rechazar estas medidas de proteccionismo. Desde hace años, los

zulianos hemos luchado por mayor autonomía en nuestras decisiones políticas, y

mayor control de nuestros propios recursos, especialmente el petróleo. En la

fase final de la IV República,

tuvimos notables progresos en esta lucha. A partir de 1998, no obstante, hubo

terribles retrocesos. El gobierno de Hugo Chávez fue despojando de competencias

a los gobiernos locales, al punto de que la administración de puentes y

carreteras fue trasladada al gobierno central en Caracas.

La imposición de gaitas en la radio

es una cortina de humo para contener el descontento de los zulianos frente al

saqueo del gobierno central de Caracas. Francisco Arias Cárdenas, el actual

gobernador, ha empleado el viejo truco romano de ofrecer pan y circo. Hábilmente

ha manipulado los sentimientos nacionalistas románticos de los zulianos: con la

retórica que apela a la protección cultural de la música zuliana, se ha

presentado como un político comprometido con los intereses de la región

zuliana.

El problema con todo esto es que

Arias Cárdenas ha defendido al Zulia en aquello que no debe defender, y no ha

defendido al Zulia en aquello que sí debe defender. Ha impuesto la gaita a las

emisoras de radio, pero no ha reclamado el regreso de la administración de los

puentes y carreteras.

Y, así, la gaita se ha convertido en el opio del pueblo zuliano. Caracas

sigue explotando al Zulia. Pero, para disimular esa explotación, nos ofrece la

distracción de la gaita. El gobernador no mueve un dedo para retomar los

puentes y carreteras, pero mueve todo su aparato coercitivo para imponer música

(sobre los propios zulianos). Nuevamente, nos intercambian los espejitos por el

oro. Es evocadora la caricatura de la conquista española, en la cual el indígena

dice: “Vinieron. Ellos tenían la

Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: ‘Cierren

los ojos y recen’. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros

teníamos la Biblia”.

Pues bien, ahora, los zulianos cerramos los ojos y nos extasiamos con la música,

nos dan la gaita, y nos quitan el petróleo.

Y, así, la gaita se ha convertido en el opio del pueblo zuliano. Caracas

sigue explotando al Zulia. Pero, para disimular esa explotación, nos ofrece la

distracción de la gaita. El gobernador no mueve un dedo para retomar los

puentes y carreteras, pero mueve todo su aparato coercitivo para imponer música

(sobre los propios zulianos). Nuevamente, nos intercambian los espejitos por el

oro. Es evocadora la caricatura de la conquista española, en la cual el indígena

dice: “Vinieron. Ellos tenían la

Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: ‘Cierren

los ojos y recen’. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros

teníamos la Biblia”.

Pues bien, ahora, los zulianos cerramos los ojos y nos extasiamos con la música,

nos dan la gaita, y nos quitan el petróleo.

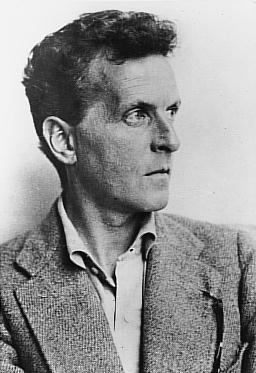

En esta discusión, hay un trasfondo filosófico. A inicios del siglo XIX,

Herder, uno de los artífices del concepto del Volksgeist, enalteció la identidad cultural de cada nación, y la

necesidad de protegerla frente a las influencias foráneas, sin importar cuán

progresistas fueran esas influencias, y cuán retrógradas fueran las

manifestaciones culturales locales. Unas décadas después, Marx vio el peligro

de este nacionalismo cultural. A juicio de Marx, el nacionalismo es un aparato

ideológico del cual se valen las clases dominantes para afianzar su dominio. Como

la religión, el nacionalismo cultural es opio para el pueblo, en la medida en

que distrae a los explotados respecto a sus verdaderos motivos de explotación.

Pues bien, a partir de esta apreciación de Marx, me parece urgente apreciar

que quien ofrece música procedente de otro país no es ningún explotador. El

verdadero explotador es quien depreda recursos de una región, y no permite a

sus propios ciudadanos administrar su propia riqueza y tomar decisiones

relevantes en el manejo de sus recursos. Marx advertía que los explotadores se

valen de trucos para hacer olvidar a los explotados su condición. Pues bien, me

temo que la gaita se ha convertido en otro truco más para que nos olvidemos del

despojo de nuestros recursos materiales.